ヨーグルト

何故、ヨーグルトを毎日摂取しているの?

ヨーグルトは発酵食品です。牛乳よりも体に優しく、消化が良いです。

そして、腸内を健康に保つ働きもしています。

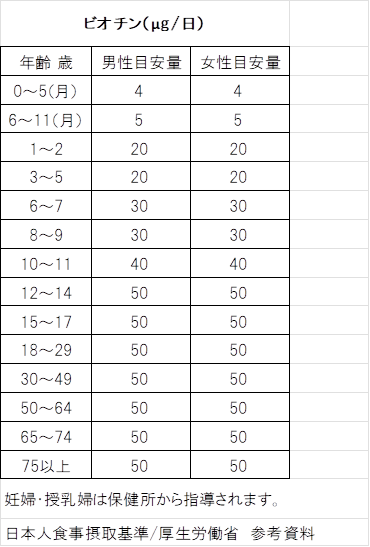

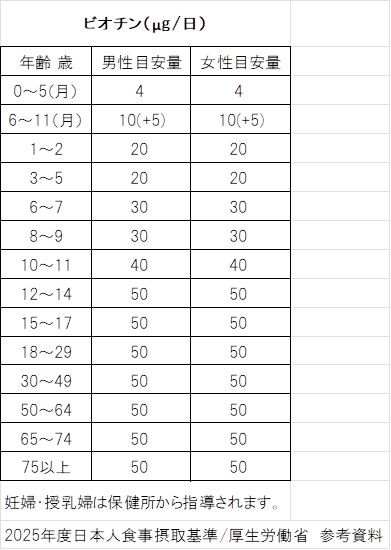

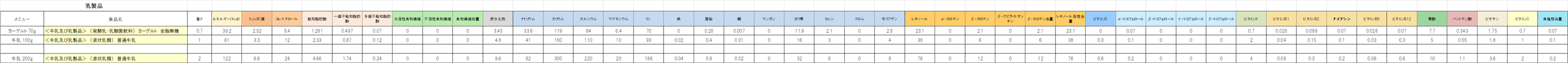

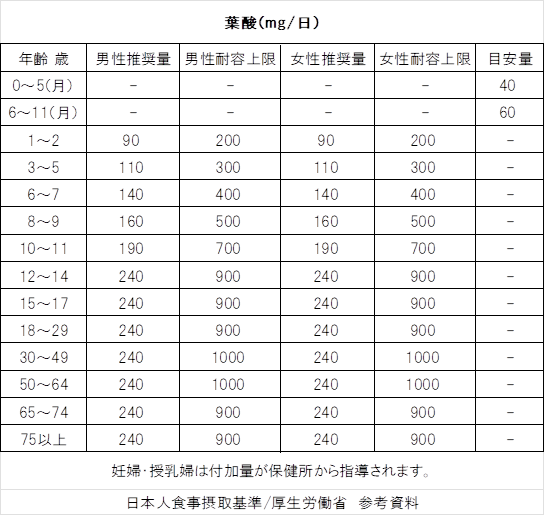

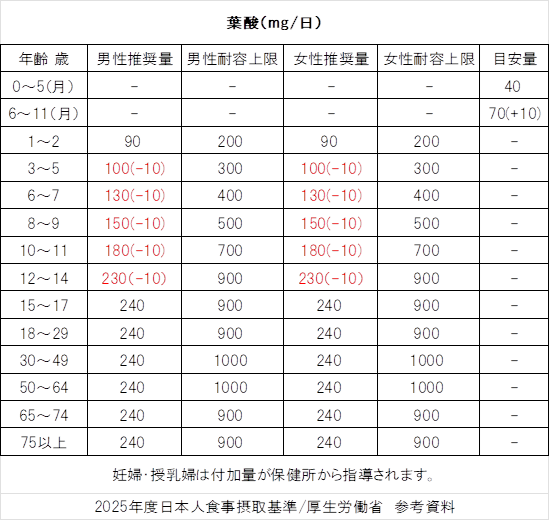

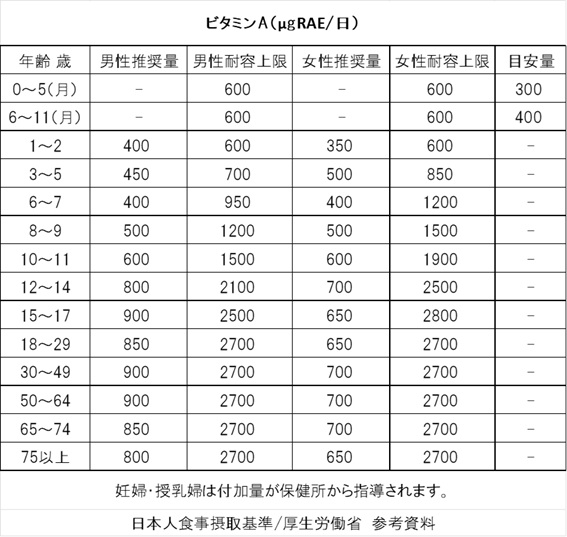

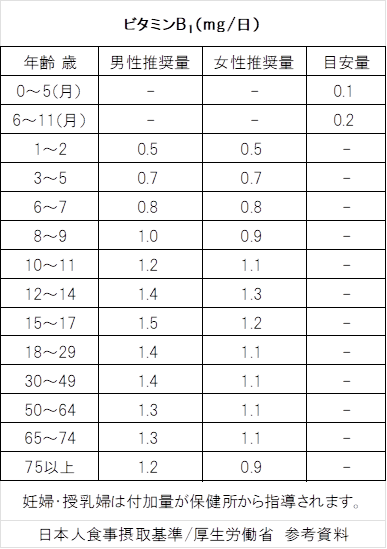

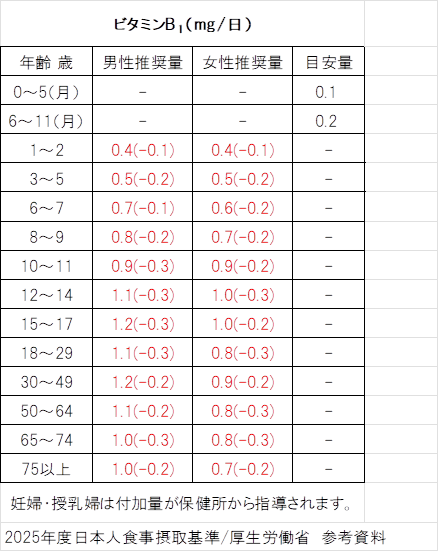

ヨーグルトは、蛋白質、葉酸、ビタミンA、ビタミンB1、ビオチンを含み、

蛋白質の働きとその吸収を助ける働きを両方持ち合わせています。

牛乳の摂り過ぎは、飽和脂肪酸が原因となる疾患に係るリスクが高くなるため、

分解力成分を含むヨーグルトの摂取を同時にしています。

厚生労働省の食事摂取基準では、蛋白質やビタミンB1など、高齢者の推奨量が減少していますが、

「高齢者は腸管吸収量が減少するため補充を勧める。」研究結果が多々有ります。

そして、高齢や疾病などの原因により吸収力が低下した状態の場合、補充だけでは効果がない場合も有り、

推奨量の補充と共に、吸収率を上げるための、食事の工夫と運動が必要です。

特に蛋白質の場合、吸収力を上げる食事の工夫と運動で、効果が現れます。

そのため、ヨーグルトはとても重要な働きで効果を上げます。

【 コレステロール 】

人は18歳頃までは体内でコレステロールを生産する能力を持っていますが、以後は生産能力が減り、

老化現象と共に分解能力も低下します。

そのため、18歳頃までは、1日200mg以上のコレステロールを分解する能力も十分に備えています。

しかし、肥満、腎臓・肝臓に疾病を持っている人は、疾病を悪化させるリスクが高くなります。

現在、厚生労働省からはコレステロールの基準値が設定されていませんが、コレステロールの場合は逆に

老人も含めて1日160〜200mgを推奨される意見を尊重しています。

そして、コレステロール生産能力のある18歳までの基準値と19歳から老人までの基準値は分けるべきだと考えます。

処理能力には大きな差が有ります。

18歳までは、コレステロールの処理能力は十分に有りますが、その後の処理能力は

はっきりとした下降線を示します。後期高齢者頃には、コレステロール処理能力はかなり減少しています。

【 高齢者にも健康的な朝食:一例 】

ご飯( 白米・玄米:2分づき・もち麦 )、具沢山味噌汁、胡麻かけ煮豆、青菜、人参油炒め、鯖塩焼き、

ねぎ長芋の茶碗蒸し( 卵1/4個分 )、牛乳、フルーツヨーグルト

コレステロール処理能力低下に合わせて、卵の使用量を減らす献立に変えています。

子供と老人は、コレステロールの摂取量が一緒の食事は不可能です。

2025年度の食事摂取基準が公表されました。

2025年度の食品成分表がまだ発表されていませんので、数値の変化に対しての対応が難しいです。

【 ビタミンB1 】

2020年度の食品成分表で、手足のしびれ改善目標の後期高齢者と成人の女性が、おおよそ1.0を超えるくらい/日を目標に摂取していました。

現在、手足のしびれは殆ど気にならない状態です。成人女性も健康体です。